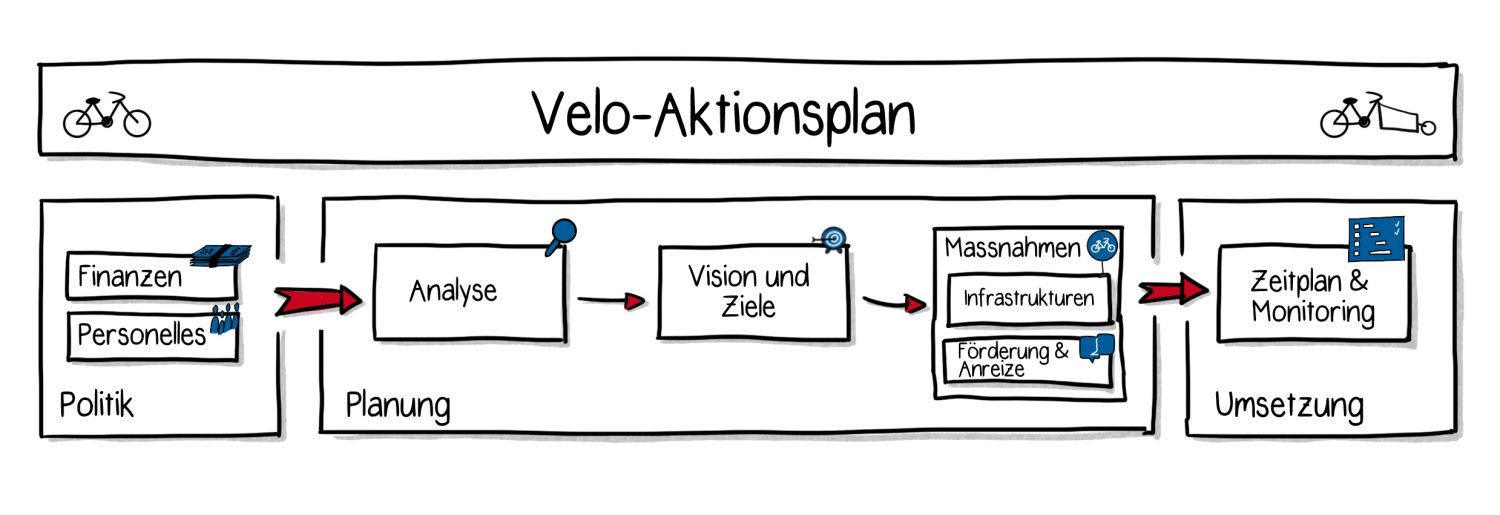

Einen Velo-Aktionsplan entwickeln

Der Velo-Aktionsplan ist ein Instrument, mit dem eine Gemeinde oder Region den Stellenwert des Velos in ihrem Gebiet stärkt und mit dem sie es auf die gleiche Ebene wie andere Fortbewegungsarten stellt. Der Aktionsplan besteht aus drei Hauptschritten:

- Analyse: Die Ausgangslage und die Schwachstellen zu kennen ist unerlässlich, um eine Vision zu entwickeln und die zu erreichenden Ziele festzulegen.

- Vision und Ziele: Die Vision zur Entwicklung des Veloverkehrs sollte mutig sein: Alle Einwohner:innen können schnell, effizient, bequem und sicher mit dem Velo von A nach B fahren. Die Ziele wiederum bestimmen die Zielgruppen und die zu ergreifenden Massnahmen.

- Massnahmen: Sie beziehen sich auf Infrastrukturen oder zielen darauf ab, das Velofahren bei der Bevölkerung zu fördern. Sie benennen die beteiligten Akteur:innen, die Mittel und einen Zeitplan für die Umsetzung.

Ein Aktionsplan kann von einer Gemeinde, aber auch von einer Agglomeration oder einer Region getragen werden. Auch die Kantone sind durch das neue Veloweggesetz verpflichtet, eine Strategie für Velowege zu entwickeln. Verbände können in verschiedenen Phasen des Prozesses Massnahmen vorschlagen. Das Massnahmenblatt "Akteur:innen und Planungsinstrumente" beinhaltet weitere Details zur Rolle der einzelnen Akteur:innen.

Arten von Massnahmen

Eine erste Reihe von Massnahmen bezieht sich auf das Gebiet und dessen Eignung für die verschiedenen Arten des Velofahrens (oder seine «Velotauglichkeit»). Diese Massnahmen zielen darauf ab, eine geeignete Infrastruktur mit direkten, vernetzten, sicheren, komfortablen und attraktiven Routen planen zu können. Die Veloinfrastruktur besteht aus verschiedenen Teilabschnitten, Infrastrukturbauten, Kreuzungen und Parkierungsanlagen.

Die Infrastrukturmassnahmen sind durch geeignete Kommunikation, Ausbildung, Prävention und Förderung, sogenannte «sanfte» Massnahmen, zu ergänzen. Diese Massnahmen machen die Verbesserung der Veloinfrastrukturen sichtbar, steigern das Interesse der Bevölkerung am Velofahren und erleichtern den Umstieg aufs Velo.

Ausserdem soll sichergestellt werden, dass die Mobilitätsstrategie als Ganzes und insbesondere in Bezug auf die Veloförderung kohärent ist (Beschränkung des motorisierten Individualverkehrs, Parkraummanagement, Förderung des öffentlichen Verkehrs, Förderung des Fussverkehrs). Es können auch Synergien mit verschiedenen Politikbereichen genutzt werden, so zum Beispiel mit der Gesundheitsförderung oder den Klima-Aktionsplänen, die in immer mehr Gemeinden erstellt werden.

Politische Unterstützung

Die Unterstützung durch die Politik ist bei der Umsetzung des Aktionsplans unerlässlich. Dies zur Sicherung der notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen als auch zur Abwägung verschiedener Interessen. Nachdem der motorisierte Individualverkehr in der Verkehrs- und Planungspolitik lange Zeit den Vorrang hatte, muss nun eine neue Hierarchie zwischen den Fortbewegungsmitteln angestrebt werden. Die Interessensabwägung sollte also zuerst den

Fussverkehr, dann den Veloverkehr, den öffentlichen Verkehr und schliesslich Autos, Lastwagen und motorisierte Zweiräder priorisieren.

Zeitplan und Monitoring des Aktionsplans

Einen Plan auszuarbeiten, der zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen differenziert, ist ebenfalls wichtig. Einige Massnahmen sind einfach und schnell umgesetzt («quick wins» oder Sofortmassnahmen). Andere erfordern eine Planung über mehrere Jahre. Ausserdem brauchen Verhaltensänderungen in der Bevölkerung Zeit, da sie einen Bruch mit Gewohnheiten und Routinen erfordern.

Schliesslich ermöglicht ein Monitoring, die Auswirkungen des Aktionsplans zu überwachen und bei Bedarf weitere Massnahmen zu ergreifen.

Ein integrierter Aktionsplan Velo – d.h. ein Plan, der die verschiedenen Massnahmen (Infrastruktur und Förderung/Anreize) miteinander kombiniert – erhöht die Wirksamkeit in Bezug auf die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf nachhaltigere Verkehrsmittel. Ziel ist es, ein effizientes Veloverkehrssystem zu bilden, das die Gesamtheit notwendiger Infrastrukturen, Materialien, Dienstleistungen, Vorschriften, Informationen und Ausbildungen beinhaltet. Somit wird ermöglicht, dass komfortabel und sicher Velo gefahren werden kann (Héran 2018).

Checkliste 2 "Velo-Aktionsplan"

- Welche rechtlichen und planerischen Grundlagen bestehen in Ihrer Gemeinde und Region (Gesetze, Reglemente, Planungen usw.)?

- Was sind die zentralen Herausforderungen bei der Förderung des Velos in Ihrer Gemeinde und Region?

- Welche Arten von Massnahmen zur Förderung des Veloverkehrs wurden bereits ergriffen?

- Welche Prioritäten setzen Sie?

- Welche Zielgruppen möchten Sie erreichen?

- Welche Mittel stehen Ihnen zur Verfügung?

- Welchen zeitlichen Rahmen haben die Massnahmen (sofortige Umsetzung, Planung über mehrere Jahre usw.)?

Eine Gemeinde oder Region velofreundlich gestalten

Das erste Ziel eines Velo-Aktionsplans ist es, das Velofahren möglich und attraktiv zu machen, indem Sie in Ihrer Gemeinde oder Region Bedingungen schaffen, welche die verschiedenen Typen von Velofahrenden ansprechen. Dies bezieht sich sowohl auf die Gestaltung der Velowege als auch auf die Veloparkierung.

Kriterien für eine gute Veloinfrastruktur

Niederländische Ingenieur:innen erachten gemäss ihrer Analyse der Bedürfnisse von Velofahrer:innen die folgenden fünf Kriterien als zentral:

- Sicher: Geschwindigkeits- und Gewichtsunterschiede vermeiden, indem der Veloverkehr vom motorisierten Verkehr getrennt wird. Bei geringem Verkehrsaufkommen können sie im Mischverkehr geführt werden, wenn die zulässige Fahrgeschwindigkeit reduziert ist.

- Direkt: Direkte Verbindungen bevorzugen und Umwege wenn möglich vermeiden, da das Velo mit Muskelkraft angetrieben wird.

- Vernetzt: Die wichtigsten Start- und Zielorte (Arbeit, Geschäfte, Schulen) verbinden und Synergien mit dem öffentlichen Verkehr schaffen.

- Komfortabel: für Wartung und Beleuchtung sorgen, intuitive und leicht verständliche Routen anbieten, unnötige Stopps und Hindernisse vermeiden. Für eine:n Velofahrer:in, die mit 20 km/h fährt, entspricht das Anfahren nach einem Stopp einer Verlängerung der Strecke um etwa 80 Meter (Héran 2014).

- Attraktiv: Velorouten in angenehmer Umgebung anbieten (Natur, Bebauung).

Diese Kriterien können abgestuft werden. Sicherheit ist die Grundvoraussetzung. Ein Mangel an Sicherheit stellt für die Mehrheit der Bevölkerung ein grosses Hindernis dar, aufs Velo zu steigen, und schwächt auch die bestehenden Velofahrenden. Zweitens muss das Velofahren eine effiziente Fortbewegungsart im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln sein. Durch direkte und gut vernetzte Routen wird diesem Aspekt Rechnung getragen. Auf einer letzten Ebene machen angenehme Routen das Velofahren zu einem komfortablen und attraktiven Erlebnis und sprechen eine breite Bevölkerung an.

Die Velofreundlichkeit einer Gemeinde oder Region hat entscheidende Auswirkungen auf die Anzahl der Velofahrer:innen, deren Vielfalt (in Bezug auf Geschlecht, Alter, Herkunft, Berufsgruppe, Erfahrungsniveau) und Sicherheit.

Sicherheit und Auswahl des Infrastrukturtyps

Sicherheit umfasst objektive (Unfälle, Beinahunfälle, gefährliche Situationen) und subjektive (Wahrnehmung, Gefühl) Dimensionen. Mangelnde Sicherheit bezieht sich vor allem auf die ungenügende Trennung vom motorisierten Verkehr und die grossen Unterschiede der Geschwindigkeit und des Gewichts. Eine Umfrage unter den Teilnehmer:innen der Aktion bike to work (Abbildung unten) zeigt, dass sich Velofahrende deutlich wohler fühlen, wenn der Veloverkehr separat verläuft (Radweg) oder wenn der motorisierte Verkehr gering und mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs ist (Tempo-30-Zonen und Wohnquartiere). Nur 26% der Befragten fühlen sich mit Radstreifen auf Strassen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und 7% mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sehr wohl. Der Anteil an Befragten, die sich nicht wohl fühlen, wäre noch höher, wenn jüngere, ältere oder unerfahrenere und weniger motivierte Personen zum Velofahren befragt worden wären.

In der Planung werden in der Schweiz drei Fälle unterschieden:

- Mischverkehr Bei wenig motorisiertem Verkehr bietet Velofahrenden eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h ohne besondere bauliche Massnahmen genügend Sicherheit.

- Radstreifen oder Radweg Bei Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs zwischen 30 und 50 km/h steigt das Schutzbedürfnis Velofahrender unabhängig vom Verkehrsaufkommen.

- Radweg Wenn die Verkehrsbelastung hoch ist oder die Geschwindigkeit bei über 50km/h liegt, ist eine physische Abtrennung zum motorisierten Verkehr notwendig.

Die Wahl zwischen diesen Optionen hängt also hauptsächlich von der Geschwindigkeit und der Belastung durch den motorisierten Verkehr ab, obwohl auch andere Variablen eine Rolle spielen können (das Volumen des Veloverkehrs, das Vorhandensein von Schulwegen, das Ausmass des Schwerverkehrs oder auch die Steigung). Die Schwellenwerte für Geschwindigkeit und Verkehrsbelastung variieren stark je nach nationalem Kontext und Planungsphilosophie. In den Niederlanden liegt der Schwellenwert für Radwege bei 3’000 Fahrzeugen pro Tag, während einige Schweizer Kantone 7’000 Fahrzeuge pro Tag angeben. Generell wurden in der Schweiz lange Zeit Radstreifen bevorzugt. Radwege (von der Strasse getrennt) werden jedoch nach dem Vorbild von Ländern mit einer ausgeprägten Velokultur zum bevorzugten Standard.

In den nordeuropäischen Ländern spiegelt sich die Bedeutung der Infrastruktur in der Auffassung der Verkehrssicherheit wider. Menschen – unabhängig von ihrer Fortbewegungsart – können Fehler machen. Es ist deshalb Aufgabe der Infrastruktur, mögliche Fehler vorauszusehen und deren Folgen zu minimieren. Daher wird auch von einer «fehlerverzeihenden Infrastruktur» gesprochen. Eine Trennung der Verkehrsarten geht in diese Richtung, während Mischverkehr ein hohes Mass an Aufmerksamkeit und Verantwortung seitens der Verkehrsteilnehmenden voraussetzt.

Checkliste 3 "Velowege"

- Verbinden sichere, direkte, vernetzte, komfortable und angenehme Routen die wichtigsten Start- und Zielorte (Bahnhof, Schulen, Gewerbegebiete, Geschäfte usw.) in Ihrer Gemeinde oder Region?

- Beschränken die Verkehrsbedingungen das Velofahren auf eine Minderheit von überzeugten und geübten Velofahrer:innen?

- Wie ist die Koexistenz mit dem Autoverkehr organisiert (Geschwindigkeitsbegrenzung, Trennung etc.)?

- Gibt es in Ihrer Gemeinde / Region Lücken in den Velorouten oder Orte, wo sich Velounfälle häufen?

Den Veloverkehr in der Bevölkerung fördern

Massnahmen für eine bessere Infrastruktur haben das Ziel, das Velofahren sicher, effizient und komfortabel zu machen. Auch "sanfte" Massnahmen sind wichtig. Einige zielen darauf ab, das Velo als vollwertiges Verkehrsmittel zu legitimieren und die Koexistenz der verschiedenen Fortbewegungsmittel zu gewährleisten, indem alle Verkehrsteilnehmer:innen sensibilisiert werden.

Andere, spezifischere Aktionen wie bike to work, Cyclomania, slowUp usw. sollen Menschen dazu anregen und motivieren, (wieder) aufs Velo umzusteigen. Mit anderen Worten: Es geht darum, die Bevölkerung stärker zu befähigen und zu ermutigen, Velo zu fahren ("empower"). Ein solches "Empowerment" findet statt, indem auf die folgenden Aspekte Einfluss genommen wird:

- Zugang zu einem geeigneten Velo schaffen («die Möglichkeit Velo zu fahren»), z.B. durch die Organisation von Velobörsen, finanzielle Beiträge zum Kauf oder zur Reparatur, die Einrichtung von Reparaturwerkstätten oder Veloverleihsysteme.

- Kompetenzen («Velofahren können»), die sich auf das Erlernen von Grundkenntnissen beziehen (z.B. das Gleichgewicht beim Treten halten können usw.), aber auch die Fähigkeit, sich im Verkehr zurechtzufinden oder auf einem bestimmten Velotyp (z.B. E-Bike, Cargobike usw.) fahren zu können.

- Die Aneignung («Velo fahren wollen»), die mit Werbekampagnen oder gezielten Veranstaltungen dazu führen kann, dass mehr Menschen das Velo in ihren Alltag integrieren.

Schliesslich sollte die Entwicklung der Velo-Infrastrukturen sowie «sanfter» Massnahmen durch geeignete Kommunikationsmassnahmen begleitet werden.

Checkliste 4 "Verkehrsteilnehmer:innen"

- Wie ist das Image des Velos in Ihrer Gemeinde?

- Besteht Handlungsbedarf, um den Zugang zu Velos und deren Wartung zu verbessern?

- Gibt es Einwohner:innen, die sich wieder aufs Velo setzen möchten?

- Welche Werbeaktionen und Anreize könnten das Potential des Velos in Ihrer Gemeinde / Region fördern?