Développer un plan d'action vélo

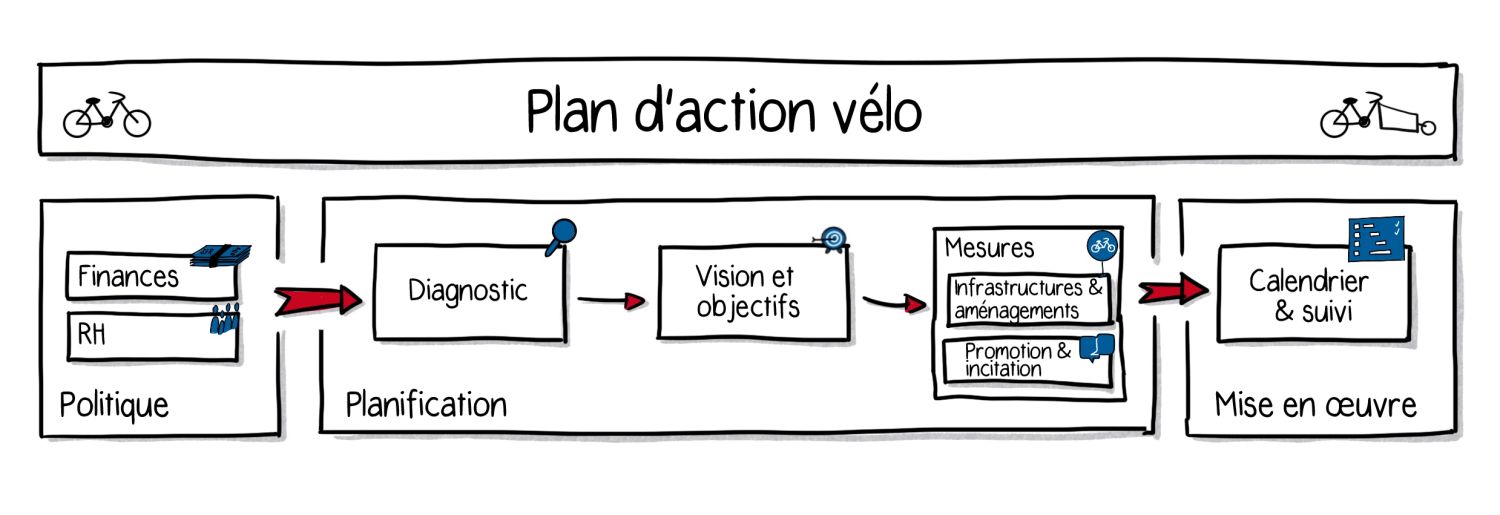

Le plan d’action vélo est un outil permettant à une collectivité de renforcer la place du vélo sur son territoire, et de le considérer au même titre que les autres modes de déplacement. Le plan d’action comprend trois étapes principales :

- Un diagnostic : connaître la situation de départ et les points faibles est indispensable pour définir une vision et fixer les objectifs à atteindre.

- Une vision d’ensemble et des objectifs : la vision pour développer le vélo devrait être audacieuse, afin que chaque habitant-e puisse se rendre d'un point A à un point B à vélo efficacement, confortablement et en sécurité. Les objectifs, quant à eux, détermineront les publics-cibles et les mesures à prendre.

- Les mesures : elles portent sur les infrastructures et aménagements ou visent à promouvoir le vélo auprès de la population. Elles identifient les acteurs et actrices impliqué-e-s, les moyens et un calendrier de réalisation.

Un plan d’action peut être porté par une commune mais aussi une agglomération ou une région. Les cantons sont également tenus par la nouvelle loi fédérale de développer une stratégie sur les voies cyclables. Des associations peuvent proposer des mesures à différentes étapes du processus. La fiche « Acteurs et instruments de planification » offre davantage de détails sur le rôle de chaque acteur et actrice.

Types de mesures

Une première série de mesures renvoie au territoire et à son caractère accueillant pour les différentes pratiques du vélo (ou sa cyclabilité). Ces mesures visent à proposer des infrastructures et aménagements afin de garantir des itinéraires directs, en réseau, sûrs, confortables et attractifs. Elles comprennent des tronçons, des ouvrages d’art, des carrefours et le stationnement. Il est important de les contextualiser, de prendre en compte les caractéristiques locales (volume et vitesse du trafic automobile, part modale du vélo, topographie, etc.) et leur temporalité (des premiers aménagements comme les bandes cyclables peuvent ensuite être transformés en pistes séparées du trafic automobile).

Les mesures infrastructurelles sont à compléter par des mesures « douces » qui portent sur la communication, la formation, la prévention et la promotion. Ces mesures doivent rendre visibles les améliorations portées aux itinéraires cyclables, susciter l’intérêt de la population à se déplacer à vélo et faciliter le passage à l’acte.

Il s’agit également de s’assurer que la stratégie en matière de mobilité est cohérente dans sa globalité et plus particulièrement par rapport aux efforts effectués en faveur de la pratique du vélo (maîtrise de la circulation individuelle motorisée, gestion du stationnement, promotion des transports publics, encouragement de la marche). Des synergies peuvent être trouvées avec différentes politiques comme la promotion de la santé ou les plans climats qui sont élaborés dans un nombre croissant de collectivités.

Portage politique

Le portage politique du plan d’action vélo est indispensable, à la fois pour assurer les ressources humaines et le financement nécessaires ainsi que pour procéder à des arbitrages et pesées d’intérêt. Si les transports individuels motorisés ont longtemps primé dans les politiques de transport et d’aménagement, une nouvelle hiérarchie des modes est à appliquer. La pesée d’intérêt devrait ainsi privilégier dans l’ordre la marche, le vélo, les transports en commun et finalement les voitures, camions et deux-roues moteurs.

Calendrier et suivi des mesures

Élaborer un plan qui prévoit des mesures sur le court, le moyen et le long terme est aussi important. Certaines mesures sont faciles à appliquer et peuvent l’être immédiatement. D’autres nécessitent une planification sur plusieurs années. Qui plus est, les changements de comportement demandent du temps car ils impliquent de rompre avec des habitudes et des routines. Finalement, un système de monitoring permet de mesurer les effets du plan d’action et de prendre des mesures complémentaires si besoin.

La mise en place d’un plan d’action intégré – c’est-à-dire qui combine les différentes mesures (infrastructures et promotion) – augmente l’efficacité en termes de report modal. L’objectif est de constituer un système vélo efficace, soit l’ensemble des aménagements, des matériels, des services, des règlements, des informations et des formations permettant d’assurer sur un territoire une pratique du vélo efficace, confortable et sûre (Héran 2018).

Check-list 2 "Plan d’action vélo"

- Quelles sont les bases légales et les planifications existantes sur votre territoire ? (lois, règlements, planifications, etc.)

- Quels sont les principaux enjeux de la promotion du vélo dans votre commune et dans votre région ?

- Quels types de mesures ont été prises en faveur du vélo ?

- Quelles priorités identifiez-vous ?

- Quels publics-cibles souhaitez-vous toucher ?

- Quels sont les moyens à disposition ?

- Quelle est la temporalité des mesures (mise en œuvre immédiate, planification sur plusieurs années, etc.) ?

Développer un territoire accueillant pour le vélo

Le premier objectif d’un plan d’action vélo est de rendre la pratique du vélo possible et attractive, en faisant de votre commune et de votre région un territoire accueillant pour les différents types d’usagers et d’usagères de la bicyclette tant en matière de stationnement que d’itinéraires cyclables.

Critères d’une infrastructure cyclable

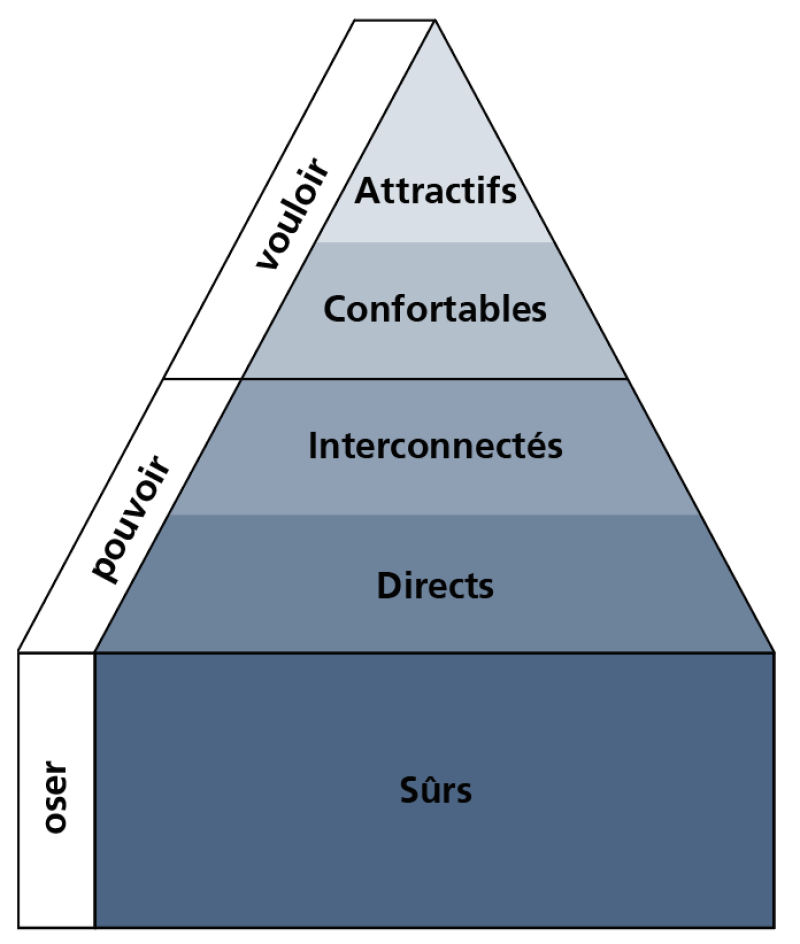

En analysant les besoins des personnes se déplaçant à vélo, les ingénieur-e-s néerlandais-e-s ont souligné l’importance de concevoir des itinéraires cyclables qui répondent à ces 5 critères :

- Sûrs : éviter les différences de vitesse et de masse en séparant les flux de vélos du trafic motorisé ou en réduisant les vitesses de circulation en cas de faible volume de voitures rendant possible une mixité du trafic.

- Directs : privilégier les liaisons directes et éviter les détours, le vélo fonctionnant à l’énergie musculaire.

- Interconnectés (en réseau) : relier les principaux lieux d’origine et de destination (travail, magasins, écoles) et créer des synergies avec les transports en commun.

- Confortables : assurer l’entretien et l’éclairage, proposer des itinéraires intuitifs et faciles à comprendre, éviter les arrêts et obstacles inutiles. Pour un cycliste roulant à 20 km/h, un redémarrage après arrêt représente l’équivalent d’un allongement de parcours d’environ 80 mètres (Héran 2014).

- Attractifs : proposer des itinéraires dans des environnements agréables (nature, bâti).

On peut opérer une gradation entre ces critères. La sécurité est la condition de base. Un manque de sécurité constitue un frein majeur pour la majorité de la population mais elle fragilise aussi les pratiques existantes. Le vélo doit ensuite être un mode de déplacement efficace par rapport aux autres grâce à des itinéraires directs et en réseau. À un dernier niveau, en plus de la sécurité et de l’efficacité, des itinéraires agréables font du vélo une expérience confortable et attractive et permettent d’attirer une large population.

Rappelons que le caractère accueillant d’un territoire pour le vélo – sa cyclabilité – a des effets très importants sur le nombre de cyclistes, leur diversité (en termes de genre, d’âge, d’origine, de catégorie socio-professionnelle, de niveau d’expérience) et leur sécurité.

Sécurité et choix du type d’infrastructure

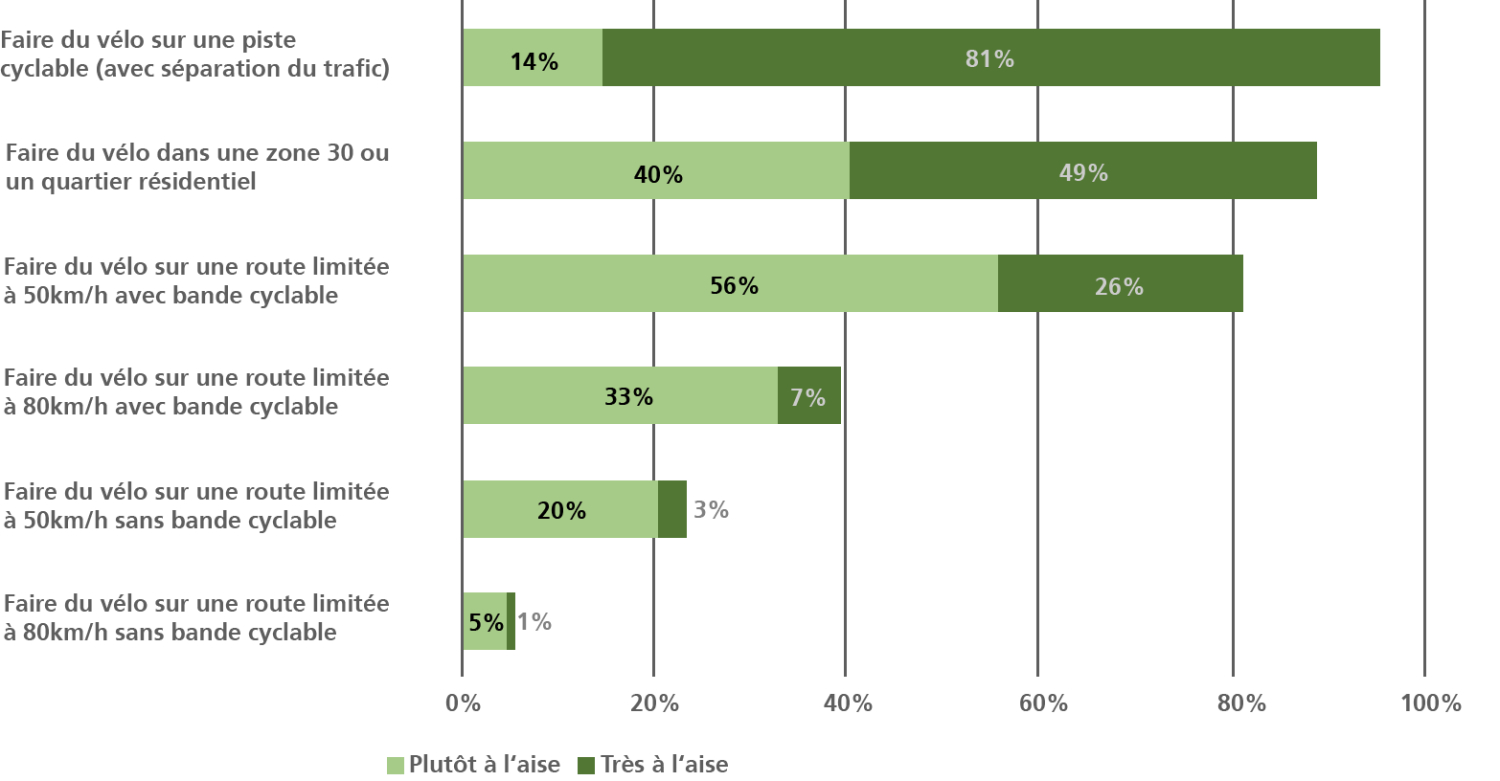

La sécurité comprend des dimensions objectives (les accidents, les presqu’accidents, les situations dangereuses) et subjectives (la perception, le ressenti). Le manque de sécurité renvoie en particulier à la cohabitation avec le trafic motorisé et au fort différentiel d’énergie cinétique (vitesse et masse).Une enquête auprès des participant-e-s à l’action bike to work (Figure ci-dessous) montre que les cyclistes se sentent bien plus à l’aise lorsque les trafics sont séparés (piste cyclable) ou lorsque le trafic motorisé est peu important et à basse vitesse (zones 30 et quartiers résidentiels). Seules 26% des personnes interrogées se sentent très à l’aise avec des bandes cyclables sur des routes limitées à 50 km/h et 7% à 80 km/h. Le niveau d’inconfort serait encore plus grand si l’on avait interrogé des personnes plus jeunes, plus âgées, moins expérimentées ou moins motivées.

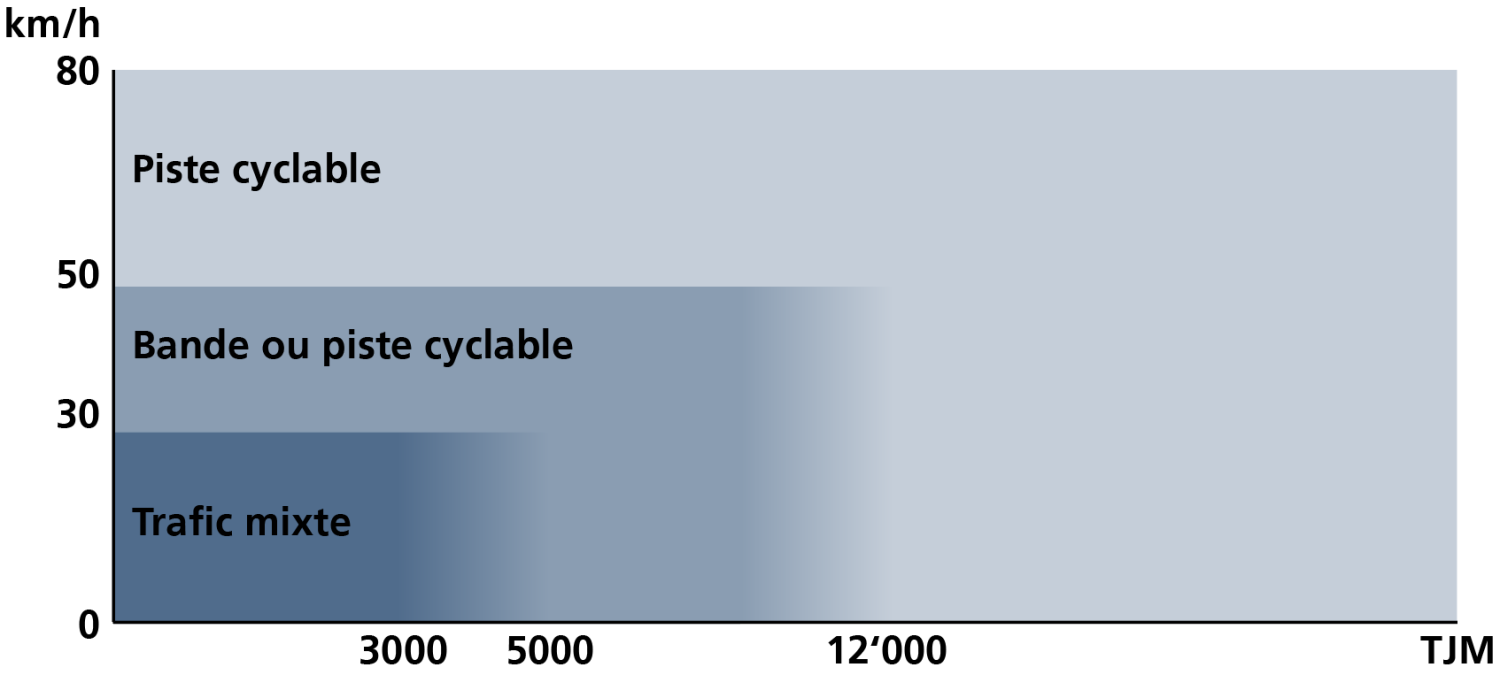

Du point de vue de la planification, trois cas de figure sont distingués en Suisse (Figure ci-dessous) :

- Trafic mixte : une modération de la vitesse jusqu’à 30 km/h, pour autant que le trafic motorisé soit faible, offre aux cyclistes de bonnes conditions de sécurité sans aménagement particulier.

- Bande ou piste cyclable : à des vitesses du trafic motorisé entre 30 et 50 km/h, indépendamment des charges de trafic, le besoin de protection des cyclistes s’accroît. L’aménagement recommandé est la bande ou la piste cyclable.

- Piste cyclable : il y a nécessité d’offrir une séparation physique avec le trafic motorisé lorsque les charges de trafic sont importantes ou lorsque la vitesse dépasse 50 km/h.

Le choix entre ces options dépend essentiellement de la vitesse et de la charge de trafic motorisé mais d’autres variables peuvent entrer en ligne de compte (le volume du trafic cycliste, la présence de chemins scolaires, l’importance du trafic poids lourds ou encore la pente). Les seuils de vitesse et de charge de trafic varient fortement selon les contextes nationaux et la philosophie d’aménagement. Le seuil de la piste cyclable est fixé à 3000 véhicules par jour aux Pays-Bas alors que certains cantons mentionnent 7000 véhicules par jour. De manière générale, les bandes cyclables ont longtemps été privilégiées en Suisse. Les pistes cyclables (séparées des routes) deviennent toutefois la norme à privilégier à l’instar des pays à forte culture vélo.

Dans les pays d’Europe du Nord, l’importance des infrastructures se retrouve dans la conception de la sécurité routière. Les individus – quel que soit leur mode de déplacement – sont considérés comme faillibles et c’est aux infrastructures d’anticiper les erreurs possibles et de minimiser leurs conséquences. On parle alors d’infrastructures qui pardonnent ou tolèrent les erreurs. Une séparation des flux va dans ce sens alors qu’un mélange des trafics implique un niveau de vigilance et de responsabilité élevé de la part des individus.

Check-list 3 "Itinéraires"

- Des itinéraires sûrs, directs, en réseau, confortables et agréables relient-ils les principales origines et destinations identifiées (gare, écoles, zones d’activité, commerces, etc.) ?

- Les conditions de circulation restreignent-elles la pratique à une minorité de cyclistes convaincus et aguerris ?

- Comment est organisé la cohabitation avec le trafic automobile (limitation de vitesse, séparation, etc.) ?

- Existe-t-il des lacunes dans les itinéraires ou des points noirs pour la pratique du vélo dans votre commune ?

Promouvoir le vélo auprès de la population

Les mesures infrastructurelles ont comme objectif de rendre la pratique du vélo sûre, efficace et agréable. Des mesures « douces » sont également importantes. Certaines visent à légitimer le vélo comme moyen de transport à part entière et à assurer la cohabitation entre modes en sensibilisant l’ensemble des usagers et usagères de la route.

D’autres, plus spécifiques, entendent inciter et motiver des personnes à se (re)mettre au vélo comme les actions bike to work, Cyclomania, slowUp, etc. Il s’agit en d’autres termes d’augmenter le potentiel de mobilité cycliste de la population (« empower ») en agissant sur les dimensions suivantes :

- L’accès à un vélo adapté (« pouvoir faire du vélo ») qui peut passer par l’organisation de bourses à vélo, des subventions à l’achat ou à la réparation, la mise en place d’ateliers de réparation ou de systèmes de vélos en libre-service.

- Les compétences (« savoir rouler à vélo ») qui concernent l’apprentissage de base (pédaler en tenant l’équilibre, etc.) mais aussi celles pour se sentir à l’aise dans le trafic ou relatives à un type de vélo (assistance électrique, fonction cargo, etc.).

- L’appropriation (« vouloir faire du vélo ») qui implique des campagnes de promotion ou des évènements plus ciblés afin que certaines personnes intègrent le vélo dans leur quotidien.

Finalement, la mise en place d’infrastructures et d’aménagements devrait être accompagnée par des actions de communication.

Check-list 4 "Usagers"

- Quelle est l’image du vélo dans votre commune ?

- Des actions sont-elles nécessaires pour améliorer l’accès à un vélo y compris à son entretien ?

- Existe-t-il des habitant-e-s qui souhaitent se remettre en selle ?

- Quelles actions de promotion et d’incitation pourraient montrer le potentiel du vélo dans votre commune ?